La semana pasada recordábamos

el aniversario de “Julia “y la campaña de criticas que sufriera el show y su

protagonista, Diahann Carroll. En este 2018, también se celebran cuarenta años

de otro hito de la televisión de los 70s, la miniserie “Holocausto”. A pesar de que está considerada pasada de moda y se la culpa

de iniciar una serie de clichés que hoy se asocian al tema, me sorprendió saber

que las criticas la acompañaron desde la noche de su nacimiento, y que su máximo detractor fuera un judío, Sir Elie Wiesel.

Cada vez que disputo sobre la representación del Holocausto en

ficción, sea con negacionistas, neo nazis, pro-causa palestina o simplemente

gente aburrida con tanto filme parecido, sacan a relucir a “La Industria del Holocausto”

y la obra que mayor critica recibe es la miniserie “Holocausto”. Los reproches

se resumen en “¡qué mala es y tan llena de clichés!” Eso me causa risa porque

los clichés nacieron después. “Holocausto” (versión en

inglés), que debutará en la televisión en abril de 1978, los inventó.

Es difícil para

los nacidos después de 1980 imaginarse que a fines de los Setentas no había tal

cosa como “Industria del Holocausto”. Los sobrevivientes cargaban sus recuerdos

en silencio y con vergüenza, no existía un punto de referencia para hablar del

exterminio nazi o de los campos de concentración. Les recomiendo un excelente

documental “Imaginary Witness: Hollywood and the Holocaust”(Testigo imaginario:

Hollywood y el Holocausto) que describe, en orden cronológico, la evolución del tema en cine y televisión.

Aunque había filmes ( “The Juggler”, ”The Pawnbroker”y

hasta un episodio de “La galería nocturna”) que giraban en torno a sobrevivientes

de campos de concentración, la realidad de los lagers era algo que solo se podía leer en textos de historia o

memorias como la trilogía de Primo Levi o la Noche de Elie Wiesel. Fue precisamente Sir Elie quien usaría el

lenguaje más fuerte en contra de “Holocausto” acusándola de ser “untrue,

offensive, and cheap” (falsa, ofensiva y de poco valor). Tengo que

hacer un esfuerzo para acercarme a su

postura, y la de otros sobrevivientes, y darme cuenta del shock de ver su tragedia enmarcada en la pantalla de su televisor. Era impensable

porque se trataba de algo no visto hasta entonces.

Yo creo que todo

actor histórico que ve su experiencia en pantalla (por ejemplo los mineros ante

“Los 100”) se siente mal representado y desprestigiado. La experiencia de

Auschwitz había sido parte del cine europeo desde que Wanda Jakuwoska, recién liberada,

dirigiera “La última etapa” (Polonia, 1945). Para 1978, existían algunas joyas

del género como la tristísima “Kapo” (1960), una coproducción ítalo-yugoeslava que narraba

la necesidad de una sobreviviente (Susan Strasberg) de ocultar su pasado como

guardia de sus compañeros de cautiverio. Aunque la academia galardonaba esas

cintas, muy pocos estadounidense (aun los judíos) las veían puesto que solo circulaban en cines especializados y por poco tiempo en

cartelera.

Aun cuando yo

había visto filmes sobre criminales de guerra (“El Juicio de Nuremberg”, la

miniserie “QB VII “, The Man in the Glass Booth”) y sobre la persecución de los

judíos (El Viaje de los Malditos y El Diario de Ana Frank), la vida en los lagers era algo que conocía solo de

libros o de testimonios personales de los sobrevivientes. Aparté de documentales,

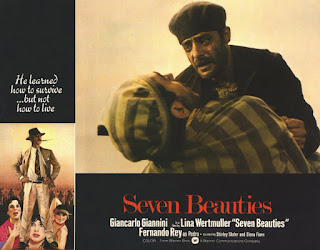

los únicos ejemplos de dramatización de los campos de concentración en mi memoria

eran de un filme de Spencer Tracy “La Séptima Cruz” (1944) y las “7 Bellezas”” de Lina Wermuller (Italia, 1976).

Curiosamente, ninguna

de estas películas se enfocaban en la

experiencia judía. “Holocausto”

(versión en español) por primera vez me puso cara cara con lo que me podría haber pasado de haber vivido

en ese tiempo, con lo que les había pasado a las tías de mi madre (tres míticas benefactoras que

velaron sobre mi cuna y que como Las Parcas, respondían solo a nombres de pila:

Elvira, Sasha, y Flora).

Lo que Elie

Wiesel no notaba es que para 1978, la

ausencia de datos históricos , de rostros humanos, de aspectos tangibles que

respetar o sacralizar, estaban generando

un cine

peligroso. Teníamos parodias de la vida en campos de concentración (“7

Bellezas”): filmes de horror (“Los niños

de Brasil”): erótica (“El portero de la noche”) y un tipo de pornografía que

usaba los crímenes del Nazismo para excitar sexualmente. Conocida como Nazixplotation nos brindó títulos como “Ilsa,

La Loba de la SS”(1974) y “La Ultima Orgia de la Gestapo” (1977).

Lo primero que

hay que agradecer a “Holocausto”, es que al examinar ese periodo desde una perspectiva de

cultura popular, nos permitió a muchos judíos salir del closet otorgándonos un vínculo

en común. Hasta 1976, yo no había practicado

la religión judía, hasta 1970 yo ni sabía que era judía. Mi interés por el

Holocausto fue una manera de crearme una identidad cultural.

Cuando llegue a

mi escuela, Ezra Academy of Queens, en

1976, no sabía leer en hebreo, no conocía ninguna oración judaica, pero podía

debatir el tema del Holocausto con compañeros y maestros cuyos padres habían

huido de la persecución nazi, o eran sobrevivientes de Auschwitz.

Lo que hoy

llamaríamos “iniciar una conversación sobre el tema” estaba flotando en el zeitgeist de los 70. “Holocausto” llegó

en el momento indicado. En esa década se

había despertado un interés por sagas “étnicas”. Las minorías estaban

buscando sus raíces culturales dentro del cine y la televisión: Los Italianos

con “El Padrino”; los irlandeses con “Capitanes y Reyes” y luego “Los Manions

de América”: y por supuesto, ya existía

la épica de la tragedia afro-americana “Raíces”. Sin “Roots” no hubiese existido “Holocausto”.

Los productores

quisieron establecer un lazo entre

ambas. Tal como “Roots” lleva como subtitulo “La historia de una familia americana”,

“Holocausto” fue subtitulada “La

historia de La Familia Weiss”. Eso

también provocó la ira de Sir Elie Weisel. “Holocausto” era la tercera serie en

la historia de la televisión en retratar el exterminio nazi. La primera fue una

versión de El Diario de Ana Frank

(1963),siendo la segunda la adaptación

de QB

VII de Leon Uris (1974). Solo que Los Frank eran seres de carne y hueso,

Otto Frank todavía estaba vivo, tal como

mucha gente que había conocido a su familia.

“QB VII” estaba

basada en la demanda legal que había impuesto el Dr. Wirth en contra de Uris. Había

una base real para esa visión fílmica de los experimentos médicos nazis. Amen

que ninguna de las mencionadas describía

visualmente el martirio de los judíos fuera o dentro de un lager. En cambio, ahora, tanto Sir Elie como otros sobrevivientes, tenían que sufrir la ignominia de ver su

horror, desplegado como un retablo de marionetas, en la pantalla chica.

La narrativa imaginaria

era el mayor punto de disputa. Se podía revivir el pasado doloroso dentro de un

marco de documental, pero esta telenovela, con romances, escenas de cama y

peleas domésticas, ofendía la

sensibilidad de las víctimas. Como diría el escritor inglés Dennis Potter , en The Sunday Times, ” el pecado de “Holocausto”

fue “ser una telenovela demasiado buena”. Un temor de Sir Elie era que los

negacionistas se aferrasen a esta nueva forma de ficción como prueba de la irrealidad

del Holocausto. O que futuras generaciones (y no estaba muy descaminado) se

desensibilizaran del tema viéndolo como otro relato artificioso basado en un

granito de verdad.

Molly Haskell

iría mas lejos “¿Como pueden, como se atreven, los actores a imaginar que

pueden hacernos sentir como era..? ” y sigue en la misma vena de Sir Elie

Wiesel, hablando de sacrilegio y acusando al reparto de ”Holocausto “de transgredir la prohibición judaica de

reproducir imágenes(citado en While América

Watches: Televizing the Holocaust de Jeffrey Shandler Dorot). Si fuera por

eso, debió haberse protestado en contra de las épicas bíblicas de Cecil B De

Mille.

No quiero ser

burlesca. Me doy cuenta del shock que debe haber experimentado una generación

para la cual el Holocausto fue una realidad diaria. Aun así, el formato de Soap Opera nos permitía darle un rostro

humano y acercarnos más a un pasado trágico.

Algo más tangible en la recepción del publico gentil, puesto que para muchos lo que veían constituía

una total novedad. Por eso se ha hablado que Gerald Greene, el libretista, escribió un minicurso sobre el tema. Mas

adelante, Green publicaría su libreto en formato de novela donde agregaría más contenido a la trama.

Hora de dar una

breve sinopsis a quienes nunca vieron las ocho horas (cuatro noches) que

componen la miniserie. El primer capítulo abre en Berlín 1935, dos años después

de la ascensión de Hitler al poder , pero todavía antes de las promulgación de

las Leyes de Nuremberg. Eso permite la boda del pintor judío Karl Weiss (James

Woods) con la alemana aria Inga Helms (una entonces desconocida Meryl Streep).

Presentes están los parientes, los Helms

nada contentos con ese matrimonio, y los

Weiss.

Karl es el hijo mayor del Dr. Joseph Weiss

(Fritz Weaver), un inmigrante polaco que ha hecho fortuna en Berlín, y de su esposa Berta Palitz Weiss (Rosemary

Harris) una dama de sociedad, pianista, descendiente de varias generaciones de judíos

alemanes. Sus otros hijos son Rudi (Joseph Bottoms), un estudiante más interesado en el futbol que

en los libros, y su hermanita Anna

(Blanche Baker), la consentida de la

familia.

La serie va desarrollando

los eventos que llevan a la exterminación de los judíos. Los Weiss sobreviven

el Ghetto de Varsovia, pero ambos perecerán en Auschwitz. Joseph saltará de

campo en campo, de Buchenwald a Theresienstad; de Theresienstad a Auschwitz

donde muere horas antes de la liberación, Inga, que lo ha acompañado hasta Theresienstad ,

sobrevive junto con su bebé. Anna, tras ser violada por Nazis borrachos, pierde

la razón y es víctima de la campaña de exterminio de los enfermos mentales del

Tercer Reich.

Rudi, el único de

la familia que cree en resistir, huye a Praga, se casa con una judía checa

(Tovah Feldshuh), y se unen a los partisanos. Pero en el bosque, los alemanes matan a su esposa y Rudi es

llevado a Sobibor de donde escapa durante la revuelta. Es el único de los hijos

del Doctor Weiss que sobrevive el Holocausto, y acaba la miniserie con él a punto de viajar a Palestina.

Esta es la soap

opera que muchos críticos definieron

como una trivialización de la tragedia, pero parafraseando al gran Paddy Chayesvky: “televisión” y “trivialización” se escriben

con las mismas letras. Del momento que el exterminio Nazi pasaba a la cultura

televisiva se convertía en algo trivial. Sin embargo, eso no implicaba que no fuera

efectivo o necesario.

Como explicó Tom

Shales en el

Washington Post: “La

televisión tiene la capacidad, pocas veces usada, de convertir lo abstracto, aun lo inimaginable, en algo personal y

particular”. Sin embargo para el critico

de cine John O’Connor, escribiendo en el New

York Times, resultaba repugnante ver tanta masacre en la televisión abierta

y más encima ser interrumpido por spots comerciales. ¡Sobre todo porque uno de

los patrocinadores era el mata gérmenes Lysol! (mata gérmenes =mata judíos).

Aun así, el

intervalo comercial era bienvenido por muchas familias que usaban ese momento

para calmarse e iniciar una conversación sobre lo visto. Yo recuerdo que en

casa, durante comerciales, hubo carreras

al baño, mi mamá pidió un vaso de agua para calmar los nervios, y yo me fui a

la cocina a llorar a oscuras en un rincón.

En Alemania Democrática donde la miniserie se pasó en

mayo del ‘78, no había comerciales en ese entonces, pero la cadena que

presentaba “Holocausto” se vio colapsada con llamadas telefónicas. Como

previsión habían invitado a tres historiadores para responder las consultas de

la audiencia y no se daban abasto. Para jóvenes alemanes que hasta hoy casi no

reciben información sobre el nazismo y el Tercer Reich en la escuela, esto era

una novedad pavorosa. Sus preguntas iniciaban siempre con un “¿es esto real?”, “¿pasó en Alemania?”

La conmoción

provocada por “Holocausto” fue tal que en Coblenza, los neonazis cortaron los cables eléctricos

dejando a miles casas sin televisión por una hora. Aun así, la maniobra no impidió el interés en el show

ni el debate que se inició en Alemania a raíz de la miniserie. Una de las reacciones fue que no se aprobara la ley que pedía que el

estatuto sobre crímenes nazis en Alemania expirara a partir de diciembre de

1979.

Parte de ese

impacto nacía del hecho de que los Weiss eran alemanes, y que la mayoría de los

hechos ocurría en suelo alemán. Otro motivo de critica que recibió la miniserie

fue crear el drama en torno a judíos alemanes totalmente asimilados y

patrióticos. Tanta molestia provocó a una comunidad judía de Connecticut, compuesta por sobrevivientes de la Europa

Oriental , que escribieron cada uno su propia experiencia durante la Shoah (así

se llama al Holocausto en hebreo) y lo llevaron a la Universidad de Yale que

creó una sección en su biblioteca para conservar esas memorias. Me parece muy legítimo.

Si lo puedes hacer mejor, hazlo, pero esos testigos no hubiesen rendido

testimonio si no hubiesen sido fustigados por “Holocausto”.

La razón para

situar la acción en Alemania se debe a que en ese país se originó la

persecución. Si se quería mostrar como afectaban a los Weiss eventos tales como

las Leyes de Nuremberg en 1935; Kristalnachnt en 1938 (creo que es el único ejemplo

de una dramatización de ese evento); Buchenwald, uno de los primeros campos alemanes donde va a

parar Karl; la expulsión de los judíos polacos que separa al Dr. Weiss de su familia; y la eutanasia en

el Tercer Reich, la acción debía trasladarse

a suelo germano.

Existía otra

razón para hacer a los Weiss una familia alemana. Su grado de asimilación los

hacia identificables a cualquier espectador occidental. Por último, era

necesario que los Weiss fueran berlineses para crearles algún vínculo con Erik

Dorf (Michael Moriarty( y su familia. Dorf, que según mi padre y muchos era el

personaje mas interesante de la historia, también es un punto de controversia.

Gerald Green crea

a este abogado ario, totalmente apolítico, para mostrar el rostro humano del nazismo. Empujado

por la necesidad, y en busca de un empleo, Dorf se une a la SS. Reinhard

Heidrich (David Warner), jefe de la organización, reconoce los méritos

administrativos y legales de Dorf y lo convierte en su mano derecha. Dorf

emplea sus conocimientos de abogado para trazar La Solución Final, el

exterminio de los judíos, la creación de los campos de la muerte y los

subterfugios que pueden legalizar toda esa maquinaria.

Para muchos, era escandaloso ver a un hombre urbano, gentil y

atractivo, hablar y dictar medida sobre

un asesinato en masa. Fue un modo muy efectivo de mostrar que no todos los

Nazis eran monstruos psicópatas sino gente común y corriente. La queja de Sir

Elie Weisel es que Dorf parecía representar a todos los involucrados en la

guerra contra los judíos, y que se le

daba demasiada importancia a un personaje ficticio.

En realidad no

tan ficticio. Green basó a Dorf en Otto Ohlendorf, abogado, economista y alto

jerarca de la SS, que fue juzgado en

Nuremberg por crímenes en contra de la humanidad. El personaje de Dorf aunque

importante, no es el único nazi presente. Otros jerarcas como Heydrich, Himmler

y Eichmann también hacen acto de presencia.

Uno de los

grandes méritos de Holocausto como

novela, es que en ella Greene usa como fuentes de autoridad los recuerdos de

los sobrevivientes de la Familia Weiss, Rudi e Inga; cartas dejadas por los Weiss; y el diario

secreto de Dorf que ha caído en manos de Rudi, en sus esfuerzos por recabar datos

sobre su familia. En el diario hay mucha más información sobre el trabajo de

Dorf, su filosofía que explica su participación en el exterminio, y su

descripción de la Conferencia de Wansee a la que asiste. Esta conferencia,

donde se le dio luz verde a la Solución Final, también aparece en la serie.

Viendo ahora “Holocausto”

es difícil imaginarse el nivel de importancia que tuvo en su momento como

inicio de una discusión que todavía no tiene punto final. La miniserie llegó en

el momento exacto para romper silencios y tabúes, para informar y para cambiar percepciones.

Los Setenta habían iniciado con el boicot árabe

del petróleo en 1972, lo que suscitó alzas y escases de combustible en

Occidente. El ciudadano medio culpaba a Israel y de ahí a un surgimiento del antisemitismo

había solo un paso.Ese mismo año tenía lugar la masacre de los atletas israelies en las Olimpiadas de Munich. En 1975, la ONU declaraba al sionismo como una forma de

racismo. En el mismo Israel había un sentimiento de temor hacía nuevas formas

de antisemitismo. En 1973, La Guerra de Yom Kippur en la que nueve países

árabes( + Cuba) atacaron intempestivamente

a Israel en el día más sagrado del calendario judío, demostró cuan vulnerable

era la nación judía.

En 1976, después de la incursión al aeropuerto

de Entebbe, en Uganda, para rescatar a 103 viajeros israelíes y judíos no-israelíes

(más la tripulación del avión de Air

France que no quiso abandonar a los secuestrados) se descubrió que entre los secuestradores

había dos terroristas alemanes, Wilfried Bose y Brigitte Kuhlmann. Como le

dijera a Bose, Yitzhak David , uno de los rehenes y sobreviviente de Auschwitz, “Alemania

no ha cambiado”.

|

| Daniel Bruhl como Bose y Rosemond Pike como Kuhlmann en "7 Días en Entebbe" |

Ni Alemania, ni los nazis, ni la tolerancia del

mundo con el antisemitismo. En 1977, el

Partido Nazi Americano (National Socialist Party of America) decidió usar el

pueblito de Skokie, en Illinois, como espacio para una marcha y un rally. No

era coincidencia que el 40% de los habitantes de Skokie fueran judíos, la

mayoría sobrevivientes del Holocausto. Las autoridades prohibieron la marcha,

los nazis llevaron el caso a tribunales. Con el apoyo de la Unión de Libertades

Civiles de America, ganaron el caso puesto que se demostró que aunque la

suástica podía ser considerada ofensiva, ni el uniforme nazi, ni los panfletos,

ni el propósito del rally o del partido lo eran. Finalmente, el evento tuvo

lugar , no en Skokie, pero en el gran Chicago.

|

| Rally Nazi en Chicago (1972) |

|

| Nazis amparandose en el derecho a la libertad de expresión |

Todo estos

sucesos nos tenían a los judíos, y no

solo la generación del Holocausto, nerviosos. La miniserie con todos sus bemoles

fue catártica e instrumental para establecer un dialogo necesario entre judíos

y gentiles, y entre los mismos judíos. Ahora no solo lo textos de historia y

documentos podían ser usados como instrumentos didácticos.

Los filmes del Holocausto

que seguirían a la miniserie no se basarían en ficción (a menos que fueran

adaptaciones de novelas premiadas como

Sophie’s Choice de William Styron; o

The Winds of War y War and Remembrace de Herman Wouk).

|

| Jane Seymour en "War and Remembrance" y Meryl Streep en "Sophie's Choice" |

Revisando las

listas de dramatizaciones del Holocausto de los 80s tanto cine como televisión

se abocan a memorias como “”Playing for Time” (1980)basada en los recuerdos de

Fania Fenelon de sus días de miembro de la orquesta de Auschwitz;

”Escape From Sobibor”

(1987) basada en los testimonios de los sobrevientes del escape masivo más

grande de un campo de exterminio;

“Triumph of the Spirit”

(¡989)la historia real de las experiencias en Auschwitz del campeón de boxeo

griego Salamo Arouch (Willem Dafoe), uno de los pocos ejemplos de narrar la

experiencia sefardita en la Shoah, y por

supuesto, “ Schindler List” (1994).

Puedo casi

apostar que es cuando se inventan situaciones y personajes y se decae en “La Fórmula”

(Léase victimismo, personajes estereotipados

y dramatismo sentimentaloide y exagerado) cuando el nivel del relato pierde

fuerza y mérito. Pero incluso en este

siglo, “La Fórmula” ha atrapado historias basadas en hechos reales. Por eso tanto “El Pianista”(2002) como “The Zookeper’s Wife”(2016)me han dejado

fría. También porque no muestran nada novedoso.

Siento más

respeto por los Bastardos de Tarantino. Primero, porque el bandido de Tarantino siempre está

parodiando géneros ya existentes de pulp

fiction. Segundo porque la novedad de su Fabula/ Fantasía judía (baleamos a

Hitler, matamos a palos a los Nazis, mutilamos a los que quieren exterminarnos)

me parece más legitima que otras entelequias lacrimógenas, melindrosas y sin

sustancia como “ El niño del piyama a

rayas”, “El tren de la alegría “y la

repulsiva “La Vita e Bella” Al menos nadie puede acusar a Tarentino de

perpetuar un lugar común que Sir Elie encontró en “Holocausto”: la pasividad judía ante la agresión Nazi.

“Holocausto” originó

muchas preguntas. La primera es cómo llegaron

Hitler y sus Nazis al poder. Para eso es bueno ver una serie como “Babylon Berlin” que

muestra el estado de la Alemania

pre-hitleriana, sumida en crisis económica y violencia política. La segunda es cómo

Occidente permitió que llegaran las cosas hasta tal punto. Uff, para eso hay

literatura a grane y una larga lista de motivos.

La ultima pregunta y la más exasperante es “¿por qué los judíos no se defendieron?. Es como cuestionar por qué una mujer abusada (o un niño o un viejo) deja que lo golpeen. Aparte de simplona, la mera pregunta implica responsabilidad de la víctima en el abuso.

La ultima pregunta y la más exasperante es “¿por qué los judíos no se defendieron?. Es como cuestionar por qué una mujer abusada (o un niño o un viejo) deja que lo golpeen. Aparte de simplona, la mera pregunta implica responsabilidad de la víctima en el abuso.

Pero volviendo al

tema puntual de “Holocausto”, otra novedad que impuso la miniserie fue mostrar

la resistencia judía: el alzamiento del Ghetto de Varsovia, los partisanos, la

revuelta y escape masivo de Sobibor. De

hecho la serie está dedicada a “those who fought back”. Eso también motivó la crítica

de Sir Elie puesto que presuponía que los únicos sobrevivientes dignos de

admiración eran los resistentes.

Ni tanto. Rudy Weiss

sobrevive porque desde que se lía a golpes con Hitlerjugends

en las calles berlinesas, es el “peleador” de la familia. Pero su esposa Elena,

tan partisana como él, muere en un enfrentamiento con soldados. Rudi escapa de Sobibor, pero de los 300 judíos

que huyeron de ese campo solo sobrevivieron 58 (y a uno de ellos, Leon

Feldheimer, lo mataron los polacos en el pogromo de Lublin después de la

guerra). Rebelarse no es sinónimo de sobrevivir.

Sin embargo para

Sir Elie Wiesel ese fue un punto de crítica, lo que él llamaba “”el tema obsesivo de la

resignación judía”. “¿Seremos de nuevo sujetos

al debate del pasividad judía versus heroísmo judío? fue su pregunta.

Lamentablemente es un tema que siempre se pondrá en la mesa y que se origina en

la ignorancia de las circunstancias en que se dieron esos ejemplos de “pasividad”

y de “heroísmo” . Por otro lado hay quienes ven en la resistencia judía una excusa

para que los alemanes se “defendieran” de la agresión de esos untermenchen.

Deberíamos ver

que otras formas de resistir encontraron las víctimas. Holocausto nos lo

muestra en el personaje de Karl Weiss (James Wood), el más maltratado de su

familia. Karl es arrestado después de la Noche de los Cristales Rotos. No hay

cargos contra el (todo es una faramalla de un Nazi que quiere acostarse con la

mujer del pintor).

Karl es llevado a

Buchenwald. Allá se le piden los datos. Hay un preso antes que el pintor en la

fila . “Nombre de la puta que te parió” es la primera pregunta. “Mi mamá no era puta”es la respuesta.

Enseguida al preso se le golpea hasta hacerle perder el conocimiento. Llega el

turno de Karl. Comienza rechazando la soez pregunta . “Mi madre no es puta” "¡Todas las judías son putas!" "Pero mi madre..." Un palo

Aprendida la lección, da el nombre de su madre, pero cuando la sigue “nombre

del cafiche que la violó”Karl

rápidamente se da cuenta que no se puede resistir en este espacio y responde

“Joseph Weiss” sin pestañear.

Resistir significa a veces seguir las reglas

del juego. Más adelante, Karl es castigado (no recuerdo el motivo) y es

colgado de los brazos de un poste por varios días. A punto de sucumbir, es revivido por un compañero de martirio que

le recuerda que la vida es todo lo que tiene, lo mas valioso. De nuevo, otra

manera de resistir.

Inga (M. Streep)

la esposa de Karl se acuesta con el nazi para conseguir que al marido lo

trasladen al supuesto campo “modelo “de Terezin (Theresienstad) en Checoeslovaquia, y decide acompañarlo. En la

fortaleza de Terezin, está prohibido guardar récords de la vida cuotidiana, no

pueden los presos ni sacar fotografía, ni mantener diarios, ni hacer dibujos. Karl se une a un grupo de

artistas (esto también es real) que clandestinamente mantienen un registro de

los sufrimientos y privaciones de los internados en la fortaleza. Karl es descubierto

y horriblemente torturado. Le quiebran las manos y lo envían a Auschwitz.

Milagrosamente,

Karl sobrevive, pero ya no puede dibujar. Un día consigue un trozo de carbón y

comienza a trazar figuras. Aunque su arte no es lo que fue, se reconocen en sus

dibujos las imágenes de pesadilla del lager.

Karl muere, pero un compañero salva esos últimos bosquejos y se los hace llegar

a Inga.

Antes de

terminar, quiero hacer un resumen de los logros de una serie que tuvo muchos

errores (geográficos, las descripciones de la vida religiosa judía, etc.), pero

que fue una puerta que se abrió para

permitir que el Holocausto se convirtiese en parte de la imaginación popular

norteamericana (y tal vez Occidental). 120 millones de personas vieron “Holocausto”

en Estados Unidos. Uno de ellos fue el Presidente Jimmy Carter. Un mes después

de la trasmisión de la miniserie, Carter firmó un permiso para la creación de

La Comisión del Holocausto que devendría en la construcción del Museo del Holocausto

en Washington.

Las sustanciales críticas

de Sir Elie Wiesel no cayeron en saco roto. En base a ellas, los “guardianes de

la memoria “, ósea universidades y bibliotecas crearon proyectos de cultura

oral que permitieron a miles de sobrevivientes narrar su historia para luego estas ser guardadas en colecciones especiales.

En 1979, Fortunoff creaba un archivo de

video dedicado totalmente a recaudar testimonios de sobrevivientes. Joanne

Rudoff , una de las entrevistadoras, explicó el motivo del archivo: “Se les ha quitado todo (a los sobrevivientes).

Ahora la televisión también pretende

quitarles sus historias”.

Hoy en día me da

un poco de pudor pedir a quien nunca haya visto “Holocausto “que la vea. Hay

escenas cuya calidad estética llega al borde del kitsch. Otras son obras de

arte. Todavía nadie ha encontrado fallas en la soberbia actuación de M. Streep

y para mí la escena en que corre tras el camión que se lleva a su marido a

Auschwitz es equivalente a la de Ana Magnani en “Roma Citta Aperta”.

Sin embargo,

encuentro ese mismo exagerado melodrama o ese mal gusto en casi todo filme del

Holocausto de este siglo. Es como si realmente llegáramos al punto de lo

trivial, de la caricatura que temía Sir Elie. Lo peor es que todo es tan

conocido, tan cliché. Se han creado veinte imágenes de la Shoah que se repiten

hasta la náusea, y gente que todavía no entiende el significado o magnitud se ríe a mandíbula batiente o se aleja bostezando.

Lo extraordinario

es que hay mucho sobre el Holocausto y el periodo nazi que mostrar. Aunque a

muchos judíos les moleste, en los lagers

murió gente que no era judía y eso es importante en esta era de

neo-antisemitismo, recordar que en un universo totalitario, donde la lógica y

la sensibilidad humanas pierden relevancia, todos estamos en peligro