En el blog

anterior señalé como Viviana Rivero, por razones muy suyas, corrompió el tema

del romance entre judíos y nazis. Eso no quita que, en ficción como en vida real,

este trope haya provocado historias conmovedoras. Algo que aprendí con “Un

secreto bien guardado” es que la propuesta sigue muy de moda, tanto en inglés

como castellano, y tiene unas normas que Viviana Rivero atropelló sin saber utilizarlas.

Si te gustó “Secreto” aquí encontrarás otras historias similares mejor contadas.

Si no te gustó, ve como el tema puede funcionar si cae en manos peritas.

Fantasías de

Colegiala Judía

Tras unos días de

admirar arrobada la cuerpada de su dios teutón, Amalia la protagonista de “Un

secreto bien guardado”, se atreve tímidamente a preguntarle a Martin: “¿También

sos... nazi?” La respuesta afirmativa no

acalla sus alborotadas hormonas. No hay que culparla, tras la guerra millares

de mujeres de países ocupados sufrieron humillaciones públicas y muerte social

por haber sostenido amoríos con el invasor.

¿Fueron todos esos

invasores nazis convencidos? ¿Qué pasa cuando la pregunta ya tiene respuesta y

quien está en el dilema es una judía a quien la decisión puede costarle la

vida? ¿Cómo un buen alemán, expuesto a propaganda que retrata a los judíos como

bestias infrahumanas, puede llegar a

amar a una de esas bestias? ¿Como ocurrió

en la vida real y como lo trata a ficción?

Cuando enseñaba,

a mediados de los 80, en un colegio de señoritas judías, unas alumnas se me

acercaron con una invitación. Habían creado un mini taller literario y,

sabiendo que yo también jugaba a ser escritora, querían mi opinión. ¿Estaría yo

dispuesta a escuchar la lectura de sus cuentos y a compartir algo escrito por

mí? Acepté entusiasmada, pero cuando llegó el momento de escoger mi lectura, me

acobardé.

Nunca he sido

buena escribiendo cuentos, así que decidí llevar el prólogo de la novela en la

que trabajaba en ese entonces. Su contenido me preocupaba. Se trataba de una

meditación del protagonista, un oficial de la Wehrmacht involucrado en el

fracasado complot de von Stauffenberg. Esperando a que la Gestapo viniera a

arrestarlo, rumiaba sobre los motivos que lo habían llevado hasta ahí

incluyendo su amor por una judía.

Llegado el día de

la reunión y ya en el comedor vacío de la escuela, estaba yo muy incómoda con

mi cuadernito enfrente mío. ¿Cómo recibirían este cuento unas niñas cuyos

abuelos y hasta padres habían sobrevivido el exterminio nazi? Decidí dejar que

ellas leyesen lo suyo primero. Comenzó B. de catorce años. De familia poco religiosa,

había sido enviada a ese colegio por motivos de disciplina. Era la más

literaria del grupo y su especialidad era el terror, quería ser una Stephen

King con faldas.

El cuento era

sobre las aventuras de un nazi furibundo que, tras su muerte, en una emboscada partisana,

recibe una oportunidad de redimir sus pecados convirtiéndose en un fantasma que

ayuda a los judíos incluyendo a una jovencita de la que se enamora. No

alcanzaba yo a cerrar mi boca abierta de asombro cuando ya se paraba S., mi

alumna favorita. De familia mixta como la mía, había venido a esa escuela

buscando ser más religiosa.

Su cuento giraba

en torno a Hannah, encerrada en el Ghetto de Varsovia cuyo único

entretenimiento es una brecha en un muro, demasiado pequeña para huir, pero lo

suficientemente grande como para ver el mundo exterior. Un día, Hannah

encuentra una bolsa de papel y dentro un pan. Desde ese instante todos los días

Hanna encontrará comida. Fascinada por esta ayuda imprevista, espiaba para

saber quién es su benefactor. Para su sorpresa resultaba ser un oficial alemán

(un oficial, nunca se trata de un soldado raso. Somos muy esnobs las judías)

con quien entablaba amistad que devenía en romance.

Acabado el cuento,

tuve que compartir con ellas mis dudas y me respondieron riéndose: “¡Miriam,

todas las chicas judías que queremos escribir comenzamos con este tipo de cuento!”

Tenían razón. Es un tema que se basa en múltiples fantasías femeninas: una

relación prohibida donde el amor triunfa; una ilusión en la que hasta los nazis

se rinden ante el amor; y un escape a una pesadilla. La idea de que en momentos

de crisis no hay que perder la esperanza de que la humanidad supere a la

bestialidad.

Suena tan bonito ¿no?

Pero si se hace con descuido se acaba en lo que Hannah Arendt llamaba “la

banalización del mal” o o que en su Holocaust Representations, Berel

King denominó “una deshonestidad inmoral”. Eso es lo que ha cometido Viviana

Rivero, pero no es la única. Si combinamos la ignorancia sobre lo que realmente

representó el nazismo con imágenes idealizadas y saneadas de los campos de concentración

y de los nazis, es explicable este tipo de “novela rosa del holocausto”.

El Holocausto

en Wattpad

En Dapim,

una revista dedicada a estudios sobre la Shoah, Stephanie Benzaquen-Gautier escribió,

en el 2018, un ensayo (“Romancing the Camp”) sobre cómo se manifiesta este

fenómeno en Wattpad. Este es un sitio web donde escritores amateur y profesionales

pueden colgar sus obras literarias sean cuentos, novelas, ensayos, fanfiction o

poesía. Según el artículo, había en ese momento más de mil cuentos/novelas en el

sitio, en las cuales Romeo llevaba una suástica en la manga y Julieta una

estrella en el pecho.

Me fui a revisar

el sitio y encontré que hay 178 romances en español de este tipo y escritos por

jovencitas apellidadas Arancibia, Zamora y Sánchez. Las historias son penosas

no sé si más por la ignorancia histórica o por el estilo que denota la juventud

e inexperiencia de las autoras (muy parecido al mío en mi adolescencia). Lo

triste es que están tan llenas de buenas intenciones.

En La sombra

de mis recuerdos, la autora (Isabela Serrano) la dedica “a todas las víctimas

del Holocausto cuyas historias no fueron contadas”. En uno de los mejores ejemplos,

Amor entre guerras de mi compatriota Fran Arancibia, el prólogo nos

cuenta que la heroína no es una judía “sumisa”. Ayyy hija, ya con esa alusión a un

estereotipo creado por nuestros enemigos jodiste tu buena intención.

La mayoría de las

historias caen en puerilidades pedestres. En otras vemos un cierto tremendismo

que me recuerda a ese feo capítulo de la ficción del Holocausto donde se le usó para cintas francamente pornográficas. Aun así, me conmueve que niñas

españolas y latinas escriban sobre el tema de manera positiva y también que todavía

haya jovencitas que dediquen su tiempo a romances históricos (mi género favorito).

Los títulos lo

dicen todo: En el corazón de un alemán; El nazi me ha mirado, ect.

Aunque mi favorito es La chica bajo la farola donde el protagonista es

Harry Styles. No es que la autora se imagine a su protagonista con la cara del

cantante: el oficial alemán ES y SE LLAMA Harry Styles. Es el shipeo llevado a

su máxima expresión.

No es mi intención

burlarme de una experimentación sana. Agradezco se interesen en un tema tan

complejo y cercano a mí. Lo que me

asombra que se haya publicado algo como Un secreto bien guardado en

editoriales, cuando es obvio que pertenece a un sitio como Wattpad donde se

esperan y perdonan errores nacidos de la inexperiencia de escritores

principiantes.

Sin embargo, a

pesar de la impericia de las autoras no encuentro en sus relatos resabios de

los dos errores que más afean la novela de Viviana Rivero. Estas heroínas

judías luchan en contra de sentimientos que las avergüenzan y todos estos

protagonistas son nazis de nombre solamente, que repudian las leyes que les

impiden amar.

De hecho, no

encuentro nada parecido en la larga historia del Romeo y Julieta en el País de

los Nazis a Un Secreto Bien Guardado, un ejemplo tan mortificante y

espinoso que trivializa las historias contadas y no contadas de víctimas y

sobrevivientes judíos o no. Recordemos que, ampliando el panorama, el trope también

abarca amores de invasores alemanes y mujeres de los países invadidos y eso nos

lleva al inicio del RYJEETR (Romeo y Julieta en el Tercer Reich).

El Caballeroso

Soldado Alemán

Según mi

investigación los primeros atisbos de estas relaciones prohibidas se dieron en

la Francia Ocupada. Si Vercors no hubiese sido un patriótico resistente no se

hubiese quitado de encima el estigma de simpatizante nazi debido a su novela El silencio del mar. Esta es la historia de una joven

francesa que reacciona con un mutismo feroz a la presencia del invasor en su casa,

incluso cuando el sentimiento se transforma en algo más.

Casi simultáneamente

a la publicación de la novela corta de Vercors, Irene Nemirovski concebía su Suite

Francesa. Aunque no hay evidencia de que Vercors y Nemirovski se hayan

conocido y Le Silence de la Mer fue publicado un poco antes de que la

escritora fuese deportada a Auschwitz, ambas historias contienen elementos

similares: un oficial alemán refinado y musico que es hospedado de mala gana

por una mujer que vive con un pariente mayor (tío en El Silencio, suegra

en Suite Francesa).

Las diferencia es

que en la novela de Nemirovsky, Lucile rompe el silencio y entabla un romance

con Bruno. Pero tanto Bruno como von Ebrennac, el protagonista de El silencio

del mar, son ingenuos que creen que pueden sustraerse a la criminalidad del

régimen que representan. Al final von Ebrennac pide su traslado al Frente

Oriental, en cambio Bruno cede su auto para que Lucile se marche a Paris a

sabiendas que ella está ayudando a un resistente.

Tomaría más de

una década atreverse con el tema nuevamente y no sería en Occidente. Fue en 1959,

y detrás de la Cortina de Hierro, donde se filmó la coproducción de Alemania

del Este y Bulgaria “Sterne” (Estrellas).

Walter, un

oficial de la Wehrmacht, irresponsable, y vividor, está feliz de haber

conseguido un empleo de oficinista en Bulgaria, lejos de los campos de batalla.

Cerca de donde trabaja hay un campo de tránsito para judíos griegos

(posiblemente macedonios).

Un día, Walter

conoce a Ruth una prisionera que le suplica le consiga un médico para una compañera

que tiene un embarazo difícil. Apiadado, el hombre lo hace, aunque no es gran

ayuda, puesto que los judíos— incluyendo a Ruth— son enviados a

Auschwitz, pero (aquí entra ese factor obligatorio de este tipo de narrativa)

el alemán ha evolucionado. Aunque sabe que no puede salvar a la mujer que ama,

se une a los resistentes búlgaros para luchar contra el régimen que se la

arrebató.

“Estrellas” fue

una gota de agua en una barrica de vino. A pesar de ser premiada en el Festival

de Cannes, es hoy casi olvidada, como lo fueron esos amores prohibidos por

muchos años. Yo me encontré con ellos en el mundo inesperado de la telenovela.

En 1969, Don

Ernesto Alonso produjo para Telesistemas Mexicanos— la antecesora de

Televisa— “Sin Palabras”, otro de los famosos melodramas donde Amparito Rivelles se

la pasa buscando un hijo perdido. Escrita por Carlos Lozano Dana, que dos años

antes ya hubiese tenido otro éxito con “Lagrimas Amargas”, la historia vuelve a

reunir a la Señora Rivelles y a Carlos Bracho, ahora como los Duhamel, un

matrimonio involucrado con la Resistencia Francesa.

Los alemanes

matan a Pierre (Bracho) y arrestan a su esposa Chantal, propiciando la

obligatoria separación entre madre e hijo que caracterizó las actuaciones de Amparo

Rivelles en la televisión mexicana. Chantal es enviada a un campo de

concentración donde hace amistad con unos judíos interpretados por Maria Rubio

y Javier Ruan (¿no sabían que hombres y mujeres eran separados?) y se granjean

la antipatía de una Kapo (Ester Zavaleta).

Los resistentes Duhamel

Lo más prodigioso

es que Chantal consigue llegar hasta Christian von Nacht, el comandante del

campo. Von Nacht, interpretado por Gregorio Casals (con peluca rubia), en vez

de hacerla ejecutar, se enamora de ella y comienza a recibirla a menudo. Vale

decir que otro detalle incongruente es que Chantal conserva su cabellera y sus

ropas de calle, un poco harapientas, pero que contrastan con las fotografías que

conocemos de prisioneras calvas y con uniforme a rayas.

Von Nacht le

revela a Chantal que es nazi por oportunismo, porque ayuda a mantener su

estatus de aristócrata, pero que es un muy buen nazi ya que fue gobernador

militar de Bruselas e impuso la ejecución de rehenes para controlar a la

resistencia. Contrasta con este cruel cinismo, el hecho de que el comandante

sea un hombre refinado, erudito y de buen gusto lo que recuerda al Bruno de

Suite Française. Estos factores

devienen en largos intercambios entre comandante y prisionera salpicados de los

diálogos inconcebibles, pero maravillosos de Lozano Dana,.

En algún momento,

von Nacht se ablanda y pretende ayudar a los prisioneros, pero la guerra se

acaba, Chantal es liberada. Una vez de regreso en París recibe un mensaje del abogado

de von Nacht. Al saberlo enjuiciado, Chantal decide testificar a su favor, pero

él se niega a aceptar su ayuda. En su última entrevista, Christian le dice a

Chantal que quiere ser castigado como un modo de alertar a la nueva Alemania de

los crímenes cometidos por la vieja Alemania que el ve representada por su

joven abogado. Ni Burt Lancaster en “El Juicio de Nuremberg”.

Basado en

Hechos Reales

Me pregunto si

Lozano Dana habría conocido la historia de Helena Citronova y si se inspiró en

ella. Citronova solo vino a relatar su historia para un documental de la BBC en

el 2005, pero su caso es lo más cercano a lo que aparece en “Sin Palabras”.

Helena Citronova,

una judía eslovaca, de 22 años, llegó a Auschwitz en 1942. En semanas vio que el

sitio era un infierno y que sus compañeras enloquecían o recurrían al suicidio

como única salida. Decidió arriesgarse en una movida que era castigada con la

muerte si descubierta.

Se puso el

uniforme de una presa que trabajaba en “Canadá”, el sitio más privilegiado de

Auschwitz (los otros eran la cocina y la orquesta). Canadá era el edificio

donde se guardaba el equipaje de los prisioneros. Los que trabajaban ahí se

encargaban de dividirlo, de ver lo más valioso y e incluso de revisar forros de

abrigos y bolsos para ver si escondían joyas y objetos de valor. Esas fotos que

hemos visto de pilas de lentes y zapatitos de niños corresponden a Canadá.

La mala suerte de Helena hizo que una de las guardias la reconociera. Le hizo saber que al final

de su día seria castigada. CItronova sabía que eso significaba la muerte. En

eso llegó un soldado alemán, se trataba del cabo primero Franz Wusch, conocido

por su crueldad. Les contó a las empleadas que era su cumpleaños y quería saber

si alguna sabia cantar para que le regalase una canción. Todas estaban

paralizadas de terror, pero Citronova que ya no tenía mucho que perder, se atrevió.

Al acabar estaba llorando.

El aplaudió y le

pidió por favor le cantase otra canción. La cortesía del “Bitte”,

palabra nunca usada con las prisioneras, sorprendió a Citronova que cantó una

canción alemana. Solo al final se atrevió a mirar a Franz y vio una mirada

llena de amabilidad. Tiempo después sabría que él acababa de enamorarse de

ella. Wusch exigió que Elena permaneciese trabajando en Canadá, así le salvó la

vida.

Desde ese momento

iniciaron una amistad prohibida, clandestina que devino en amor. Cuando Rozinska

hermana de Helena llegó a Auschwitz, Wusch (por petición de Citronova), la

rescató de la cámara de gases. Por casi tres años, las protegió y esa es la

razón por la cual sobrevivieron.

En sus declaraciones, Helena precisaba que ella

luchó contra se sentimiento que supo superar el odio y que sus romance, aunque intenso,

siempre fue casto. En su novela Auschwitz Syndrome, Ellie Midwood narra

esta historia iniciándola a media res en el juicio de Franz en el que su mayor

testigo de defensa es su esposa Helena. A pesar de que hay gente empeñada en ver

esa relación como un resultado del Síndrome de Estocolmo y que el acusado es un

asesino oportunista que se ha casado con su víctima para salvarse de la horca,

la autora nos demuestra que ese amor si era verdadero.

Como la novela es

vendida como “basada en hechos reales” muchos shiperos de Elena-Franz creen que

se casaron en la vida real. Lo cierto es que el final de la guerra los separó y

tomó un cuarto de siglo para que volvieran a encontrarse. En 1972, Franz Wusch

fue llevado a juicio por sus compatriotas. Fue entonces que Las Hermanas

Citronova testificaron a favor de él. En el banquillo, Wusch admitió que su

amor por Elena lo había hecho mejor persona. Eso supera por lejos al insulso

romance entre judía calentona y nazi imberbe de “Un secreto bien guardado”.

Si Citronova encontró

a su Romeo nazi en el infierno de Auschwitz, Edith Hahn lo halló en el Múnich

del Tercer Reich. En The Nazi Officcer Wife, Edith recuerda como su cómoda

vida en Austria y sus estudios de leyes fueron interrumpidos por el Anchluss. Los

nazis envían a Edith a trabajar a una granja en Alemania.

La joven logra

huir y con papeles falsos que le consigue una amiga se pone a trabajar como

enfermera en un hospital de la Cruz Roja. Ahí conocer a Werner Vetter, nazi convencido

y racista, pero que se enamora de tal manera de Edith que, abandona sus ideales

y a su esposa para casarse con la judía y seguir protegiéndola de un régimen

que busca exterminarla.

Los Vetter tienen

una hija, Angelika. Werner es llamado a filas y se convierte en oficial (de ahí

el título del libro). Al final de la guerra, Werner es hecho prisionero de los

rusos. Edith comienza a trabajar para los Aliados y consigue la liberación de su

marido, pero el intenso romance de guerra se desbarata. Warner vuelve con su

primera esposa. Edith y Angelica se mudan a Londres. Edith vuelve a casarse.

Cuando enviuda, emigra a Israel y ahí escribe su prodigiosa historia.

El libro es un

éxito, pero incomoda. Se hace un documental sobre el en el 2003. En el 2011 se

prepara una versión fílmica que contará con las actuaciones de Eva Green y de

Thomas Kretschman en los roles principales, pero nunca se lleva a cabo. El tema

está bien en un libro o un documental, pero un filme tiene más alcance, es más

recordable y se teme que estas historias sean nocivas.

Por un lado, hay

una censura moral en contra de este tipo de romances, por otro se teme a la perpetuación

de un prejuicio muy en boga en la posguerra de que las judías que habían

sobrevivido a los campos habían sido prostitutas de los nazis. Por último, se temía

que mostrar el lado humano de los nazis disminuyese su crueldad colectiva y por

ende la tragedia del Holocausto.

Por eso en los

80, la gran era de dramatizados sobre el Holocausto, las imágenes de judías y

guardias nazis en campos de concentración serán de víctimas sumisas y cohibidas

acosadas por monstruos brutales y poderosos. Así lo vimos en “Schindler’s List”

(1993) y en “Sophie’s Choice” (1983).

Objetos

Sexuales

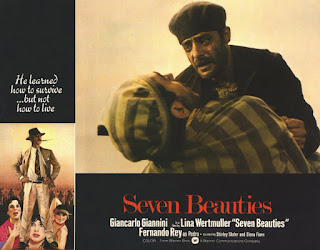

En la historia que abrió esa era dorada, “Holocausto”

(1978). Meryl Streep interpreta a una alemana aria casada con un judío (James

Woods) que es llevado a Buchenwald, cortesía de Müller, un nazi enamorado de

Inga. Para salvar al marido, Inga debe acostarse con Müller. Esa era la visión

de los nazis, abusadores de mujeres aun de las arias a las que convertían en

objetos sexuales.

El consenso era

que cualquier tipo de relación entre nazis y judía acababa mal y no podía estar

basada en amor sino en Síndrome de Estocolmo como lo mostrara un día la infamosa

y semi pornográfica “El portero de noche” (1974). En esa historia, Lucia

(Charlotte Rampling), una dama de sociedad reconoce a un portero que le abre la

puerta de un hotel de lujo. Se trata de Max Asolfer (Sir Dirk Bogarde) el

oficial nazi que la violó y torturó en un campo de concentración. Lucia busca a

su verdugo e inician un affaire sadomasoquista que acaba con la muerte de

ambos.

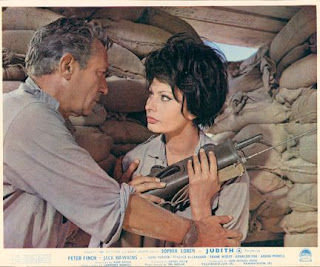

Menos escabrosa

era “Judith” (1966) basada en un cuento de Lawrence Durrell (el Larry de “The

Durrels in Corfú”). Interpretada por Sophia Loren, Judith es una maestra judeo-alemana

a la que la llegada del Tercer Reich solo trae desgracias. Su esposo ario la

abandona llevándose a su hijo; sus padres son asesinados; ella es deportada a

un campo de concentración donde es forzada a prostituirse.

Todo esto lo

sabemos por boca de otros porque el filme inicia con Judith emigrando

ilegalmente a Palestina en 1947. No es sionista, solo quiere un lugar donde vivir

en paz y fundar su propia “república independiente de Judith”. Pero los

nacientes servicios de espionaje israelí la necesitan para identificar a un

general alemán que está adiestrando al ejército sirio. Se trata del ex marido

de Judith. Ella acepta, pero su agenda

es propia. Quiere vengarse del marido y recuperar a su hijo.

El Caso del

Buen Alemán

En la imaginación

popular quedaba entonces inscrita que la relación nazi-judía, aparte de

reprobable, tenía mal fin. ¿Pero qué pasaba con hombres que no aceptaban la

ideología hitleriana? ¿Eran tan nocivos

como los nazis de corazón? Pues tampoco la ficción les reservaba finales que no

fuesen trágicos. Eso lo vimos en una de las primeras epopeyas del Holocausto “El viaje de los malditos” (1976).

Malcolm McDowell

interpreta a Max un camarero del malhadado St. Louis. No es nazi lo que

es peligroso en un barco alemán donde la Gestapo ha infiltrado en la

tripulación el equivalente a los comisarios soviéticos, vigilantes que deben

evitar que los marinos se olviden que su cargo de refugiados judíos son

enemigos del Reich. De hecho, cuando un

marinero se enfrenta al vigilante, acaba siendo arrojado al mar.

Max es más

cuidadoso, pero su código moral le impide colaborar con los nazis lo que lo

convierte en el hombre de confianza del recto Capitán Schroeder (Max von Sydow).

Max es motivado también por el amor que nace entre él y Anna Rosen (Lynn

Frederick), una pasajera judía. Cuando el filme llega a su momento más negro y

ningún país de Occidente (incluyendo los de America Latina) acepta a los refugiados,

Anna y Max hacen el amor y se unen en un pacto suicida. La moraleja es que aun

con un buen alemán un romance de ese tipo debía acabar en tragedia.

Lo extraño es que

en la vida real hay evidencias de que eso no era necesariamente cierto., Un

ejemplo es Heinz Drossel. Hijo de antinazis, el joven abogado siempre se negó a

tener tarjeta del Partido, prefiriendo servir en la Wehrmacht. Usando sus

privilegios de oficial, Drossel comenzó ayudando a escapar a prisioneros rusos.

En 1942, de permiso en Berlín, rescató a Marianne Hirschfeld que intentaba

suicidarse como muchos judíos alemanes aterrados ante las deportaciones a

Polonia que había comenzado en Alemania.

Heinz y Marianne

Desde entonces,

Drossell aprovechó sus permisos para seguir rescatando judíos y mantener contacto

con Marianne. Después de la guerra,

Drosell y Marianne se casaron. Hoy él tiene su arbolito en la Avenida de los

Justos de Jerusalén, Pero lo que funcionó en la vida real no funcionaba en la

ficción. Se temía a la relación de una judía con un representante del mundo

nazi. Tenía que ser algo muy potente para poder ser aceptado y celebrado y ese

fue el caso de El verano de mi soldado alemán de Bette Green.

Escrita en 1973

por una autora judía, precedió el nacimiento de los estudios del Holocausto y

su efecto multimedia de fines de los 70. Tal vez por eso fue apreciada, a pesar

de que Publisher Weekly describió el esfuerzo literario de Green como

“valiente”. A pesar de que Greene escribiría una secuela “Morning is a Long

Time Coming, y The Summer of My German Soldier se convertiría en

1978 en un filme para televisión, ese libro sigue siendo uno de los más

prohibidos en las bibliotecas de USA debido al racismo de algunos personajes.

Aunque es secreto a voces que la razón real es que representa lo peor de la

sociedad estadounidense. Su personaje más altruista es un supuesto nazi.

Este relato sobre

prejuicios en el Sur de Los 40 tiene como protagonista a la desdeñada Patty

Bergen que a sus doce años ya sabe que su pueblo de Arkansas la desprecia por

ser judía y sus padres la desprecian no sabe por qué, pero que ese desprecio se

manifiesta en insultos y golpes por parte de su padre. Patty solo encuentra

consuelo en otros aislados como ella: Ruth, su criada negra, y Anton, un joven

alemán que ha huido de un campo de prisioneros cercano.

La historia acaba

en tragedia. Antón es abatido por las balas del FBI, por haber ayudado al

enemigo, Patty es enjuiciada y enviada un reformatorio. A pesar de que Antón es

noble, desprendido y totalmente antinazi, la moraleja sigue siendo la misma. No

se pueden mezclar agua y aceite. En realidad, hasta hoy, ese tipo de romance

tiene mal fin. Por eso es por lo que el final de JoJo Rabbit es esperanzador,

pero también por eso es por lo que “Un secreto bien guardado” es tan

descabellada.

Salvando al

Esposo Judío

¿Qué pasaba

cuando se revertían los géneros? ¿Había

más esperanzas en el romance cuando era la chica la perteneciente al mundo

ario? En “La Ladrona de Libros” (2013)

vimos un incipiente romance entre LIesel, la protagonista, y el chico judío que

sus padres adoptivos ocultan en su hogar. Lo importante es que (al revés de

JoJo Rabbit) Liesel no es nazi, sus padres eran comunistas, ella ha

transgredido las órdenes del Fuhrer al rescatar libros de las hogueras nazis,

puede convertirse en rescatista.

Meryl Streep se

hizo famosa al interpretar a la devota esposa aria de un judío en “Holocausto”.

Una mujer sencilla, sin estudios, que arriesga su visa para ayudar a su familia

política y a su esposo. Inspirada por la homilía antinazi del Pastor Martin

Nuemoller, Inga hasta sigue a su marido a los campos. Aunque Karl muere en

Auschwitz. Inga y su hijo sobreviven Terezin.

Esa evolución de Inga— que

no existe en “Un secreto Bien Guardado”— también aparece en una de mis novelas

favoritas La Casa de Christina de Ben Haas que perdí en Chile y he

podido recuperar acá. A pesar de que fue escrita hace 40 años, es buenísima.

Christa es una joven aristócrata en la Austria pre-Anchluss. Hay tres hombres

interesados en ella: el novelista estadounidense Lan Condón; su vecino Robert

que es nazi; y el millonario judío Joseph Steiner. En el espacio de nueve años,

Christa se casará con Lan, será amante (por obligación) de Robert y se embarazará

de Joseph.

No quiero

contarles más porque es una gran novela, búsquenla y léanla. Está en Amazon en

español y a bajo precio si la compran usada. Para los propósitos de esta nota,

solo les cuento que Christa rechaza a Joseph cuando él es poderoso y pretende

comprar su amor. Es durante la guerra, cuando debe ocultarlo y protegerlo, que

se enamora de él. Y es que las mayores salvadoras de los judíos alemanes fueron

sus esposas arias.

En “Forbidden”

(1983), Jaqueline Bisset daba vida a la Condesa Nina von Halder. Se trataba de

la historia real de una estudiante de veterinaria, antinazi y rescatista alemana,

que se pasó la guerra ocultando a su amante, el novelista judío, Fritz

Friedlander (Jürgen Prichnow), incluso teniendo un hijo con él. Ambos

sobrevivieron la guerra y pudieron casarse.

Aunque el romance

principal es ficticio, “Rossenstrasse” (2003) documenta la única protesta en suelo

alemán en contra de la deportación de los judíos. En febrero de 1943, los

esposos judíos de gente aria fueron arrestados y encerrados en un edificio de

la Calle de las Rosas de Berlín. Por una semana, y a pesar del frio invernal,

las esposas protestaron el arresto e inminente deportación de sus maridos. Al

final de la semana, ellos fueron liberados.

El filme cuenta la historia de la Baronesa Lena von Essenbach, una pianista que es repudiada por su familia por haberse casado con el violinista judío Fabian Fischer. Después del arresto de Fabian, Lena se une a un grupo de mujeres (llegaron a ser mil pidiendo la libertad de 1,800 hombres) de diferentes edades, clases sociales y circunstancias, unidas por un propósito común.

En las protestas,

Lena se hace cargo de la pequeña Ruth cuya madre también ha sido arrestada. La

diferencia es que el padre ario de Ruth no levanta un dedo para ayudar ni a su

mujer ni su hija. Lena y Fabian adoptan a Ruth. Años más tarde, Ruth (viuda de

un judío) se opone al romance de su hija Hannah con un latino que no es judío.

Solo cuando Hannah viaja Berlín a entrevistarse on Lena comprende el miedo de

su madre de que en su hija se repita la historia de la abuela.

Se Exige Final

Infeliz

El infame Código

Hays insistía en que si había un romance entre blancos y gente de diferentes razas

debía acabar en tragedia con uno de los participantes pagando con su vida su

delito. Parecía que en el trope “Romeo y Julieta en el Tercer Reich “debería

ocurrir lo mismo, e incluso relatos de la vida real no decían lo contrario.

En 1994, el

cineasta alemán Ulf von Mechow produjo “La Judía y el Capitán”, un documental

que lamentablemente es difícil de conseguir (está en Amazon Prime) y que no

tuvo gran exposición en Estados Unidos donde fue presentada en el Festival de

Cine de San Francisco en 1996. Subtitulada “Los Amantes de Minsk” se basa en

entrevistas con Ilse Stein, una adolescente judía que fue enviada, junto a su

familia, desde Alemania hasta el ghetto de Minsk, en Bielorrusia, en 1941. Su

llegada coincidió con una “Liquidación” (léase exterminio) de gran parte de la

población judía del ghetto. Necesitado de personal, su nuevo comandante Willy Schultz

contrató a Ilse como secretaria.

Lo que hubiera

podido ser un asunto sórdido, como lo ha relación Amón Goeth-Helen Hirsch en

“La Lista de Schindler”, se convirtió en

un intenso romance a pesar de ser Schultz casado, a pesar de ser mucho mayor

que Ilse que contaba solo 17 años, y a pesar de que la ideología nazi no

permitía esos sentimientos hacia judíos. El romance sobrevive en fotografías de

la pareja encontradas en los archivos de la KGB. Destaca una, tomada por Schultz,

que nos muestra una Ilse cómoda y serena, como si no estuviese en un ghetto.

En la próxima

liquidación, Schultz escondió a Ilse y a otra docena de judíos en un galpón

para salvarlos. La actitud humanitaria del comandante no pasó desapercibida a ante

sus superiores. Consciente de eso, Schulz elaboró un audaz plan de escape en el

que, fingiendo llevar a 25 judíos (entre ellos Ilse y sus hermanas) en una

expedición en busca de leña, se internó en un bosque donde liberó a los prisioneros,

la mayoría de los cuales se unió a grupos resistentes locales. Schulz e Ilse

continuaron hacia Moscú, un viaje de seis mees que Ilse consideraría los mejores

de su vida, pero la llegada a territorio soviético no fue grata.

A pesar de que Schutz

había sido condenado a muerte in absentia por los nazis, los rusos encerraron

al oficial en un campo de “reeducación “en el cual murió de un ataque cardiaco

(eufemismo estalinista para muerte bajo efectos de tortura) en 1944. La

embarazada Ilse fue enviada a Siberia donde enfermó. Su hijito murió cuando tenía

tres meses.

Ella confiesa en

las entrevistas que dio en el documental que esa época fue peor que sus años en

el ghetto. Eventualmente, Ilse se integró a la sociedad rusa, se casó y tuvo

hijos, pero por sus palabras se deduce que su matrimonio con Arkady Joblenko

fue por razones prácticas, y que el amor de su vida fue Willy Schultz.

Este romance (que

me ha conmovido cien veces más que el superficial amorío de Amalia y Martin)

fue muy admirado en la rusia del glasnost. El año pasado, Ellie Midwood (la del

Auschwitz Syndrome) lo usó para su novela No Woman’s Land., pero

de Midwood hablaremos en el próximo blog cuando lleguemos al Siglo XXI. Lo que sí

creo es que el romance del ghetto de Minsk era conocido por Lauro Muñiz cuando

escribió “Acuarela Do Brasil” (2000).

En esta miniserie,

Daniela Escobar bajó diez kilos para interpretar a Bella Landau, judía rumana

que es salvada de los campos de exterminio por el oficial alemán Axel Bauer.

Axel deserta del ejército (tal como lo hizo Willy Schulz) y junto a Bella huyen

a Brasil. Es 1943, Getulio Vargas ha declarado la guerra al Eje, Bella es

admitida, Axel no. Nunca llegué a ver completa la serie, pero aparentemente

Axel muere y Bella se queda en Brasil con otro amor.

Voy a detenerme

aquí para no hacer más pesada esta lista. Para la próxima entrega hablaremos de

cómo ha tratado el tema el Siglo XXI, de cómo se ha acoplado el trope al revisionismo

histórico de las relaciones entre ocupantes alemanes y mujeres de los países ocupados,

y como en estos últimos años, un par de filmes han intentado romper ese tabú de

que nazis y judías si pueden tener un futuro juntos. ¡Hasta la próxima!