Terminado de ver

el documental #Anne Frank: Parallel Stories”, me encontraba ante un dilema. ¿Debía

recomendarlo? ¿Era un buen momento histórico para verlo? La respuesta me vino

en un sueño. Me di cuenta de que el documental me había hecho bien, que era lo

que necesitaba, pero que no tenía que recomendarlo. Eso sí, debía hacerle una crítica

objetiva y a la vez hacer un relato subjetivo de lo que ha significado para mí,

porque este blog no es solo de ustedes, también es mi último diario de vida.

Modernizando

el Diario de Anne Frank

Inicialmente, me

acerqué al documental casi en puntillas. ¿Otra versión de la recauchada fórmula

del Holocausto? Una fórmula que únicamente sirve para ofender a las víctimas y crear

más antisemitismo. ¿Y Anne Frank? ¿No que los del Lazio se burlaron de ella en un estadio el año pasado? ¡En

Italia, el país menos antisemita de la tierra! Y más encima el documental lo

presentaba la sororidad antisemita de Netflix. Pero, alerta, no es producido

por Netflix. Es un documental italiano del 2019.

Precisamente por

ser italiana (Vite Paralelle es su nombre real) y por no ser un producto

Netflix es que presenta lo trillado dentro de un ángulo diferente. La

productora ejecutiva Veronica Bottanelli tomó la decisión de dividir la

historia en cuatro escenarios que se alternan, a veces de manera abrupta y

confusa. Dos están en inglés, dos en las lenguas de quienes atestiguan. Son estos

últimos segmentos los más impactantes. A juzgar por los comentarios y criticas también

son los preferidos del público.

El Teatro Piccolo

de Milán ha recreado uno de los cuartitos del Anexo donde Anne Marie Frank pasó

los últimos tres años de su vida ocultándose de los nazis. Es ahí donde Dame

Helen Mirren, con su dicción perfecta y talento histriónico, nos brinda una

lectura de los fragmentos más significativos del diario. Oírlos en voz alta les

da una dimensión vivida que nos saca del ámbito íntimo y personal en el que hemos

conocido el famoso diario. La descripción de los primeros besos intercambiados

con Peter es tan intensa que me hizo correr a mi viejo diario de 1975 a leer la

descripción de mi primer beso.

Es innegable que El

Diario de Anne Frank siempre ha tenido mayor acogida entre los jóvenes. Por

más de medio siglo, a millones de chicas y niñas (yo lo leí por primera vez

unos meses antes de mi decimo cumpleaños) nos ha motivado a llevar diarios de

vida. ¿Pero qué pasa hoy en día en que ya no existen los diarios? Los

Millenials y algún que otro dinosaurio baby boomer como Servidora,

usamos nuestros blogs como breviarios, ¿pero y los Z? Su mayor medio de expresión

son las redes sociales y ese ha sido el gancho que el documental ha utilizado

para “pescar” pececitos Z.

El hilo conductor

del documental es una quinceañera llamada Katerina Kat (Martina Gotti) que

comienza un viaje en reversa por el último año de vida de Anne. Lo inicia en

Bergen Belsen; sigue en Auschwitz; continua en Westerbork, el campo de tránsito

holandés donde Los Frank fueron llevados tras ser arrestados por la Gestapo; y

acaba en el Anexo.

Contrasta el

estado de Bergen Belsen, un campo ralo, húmedo de lluvia salpicado por falsas

tumbas-monumentos (uno de los cuales honra la memoria de Las Hermanas Frank),

con el cuidado con el que se han conservado las ruinas de Auschwitz o el Anexo

que una vez cobijase a Los Frank. También me ha sorprendido las imágenes

actuales de Terezin y Drancy, casi intactos.

En esta era

iconoclasta que nos ha tocado vivir tiemblo (y voces hay) que aparezca algún

movimiento exigiendo se borre todo vestigio del Holocausto para dar gusto a

nuestros enemigos, y no solo hablo de negacionistas. Si un judío mamerto en The Forward exigió la destrucción del Arco de Tito, y todavía

no sabemos si era irónico o hablaba en serio, ¿qué podemos esperar?

A través de esa trayectoria,

Katerina comenta sus impresiones que cuelga en su página de Instagram. Ese se

supone es su diario y ella es la imagen de una Anne Frank moderna. Este recurso

artístico ha causado controversia y molestia entre críticos y espectadores que sienten

que KK es demasiado moderna. “Parece una

emo” dijo uno en IMDB refiriéndose a su cabellos azules y a la argolla en la nariz.

Otros dicen que es un modo superficial de “modernizar” al personaje histórico y

que acaba trivializando su tragedia.

Aunque no me molesta

la aparición de Kat, si me pareció un poco cursi (“¿Hubiéramos sido amigas”? le

pregunta a Anne en el más allá). Es cierto que su inclusión simplifica algo que

todavía no puede digerirse en toda su magnitud. Su cháchara ligera contrasta

con la profundidad de Anne que, en su encierro y en su miedo cotidiano a ser

descubierta y asesinada, desarrolló esa “precocidad monstruosa” como la

definiría Daniel Rops en el prefacio a la edición francesa (yo leí el diario en

traducción de esa edición).

Cinco Niñas de

Auschwitz

Esa precocidad de

Anne y esa simpleza de Kat se hacen más evidentes cuando las contrastamos con

el tercer y más importante segmento del documental: las entrevistas con cinco

sobrevivientes del Holocausto. Para crear estas “vidas paralelas” a la de Anne

se ha buscado a cinco mujeres que una vez fueron niñas y quinceañeras y que

sobrevivieron Auschwitz.

Tenemos a la

checa Helga Weiss, que fue llevada junto a sus padres al ghetto-modelo de

Terezin. Ahí tendría su primer romance, pasaría de niña a mujer para luego ser deportada

a Polonia y liberadaen Mauthausen. Tenemos a la simpática Sarah Lichtsztejn-Montard

quien con su madre lograra huir del Vel d’Hiv en 1942 tras la redada más grande

de judíos en territorio francés. Eventualmente, en 1944, la adolescente Sarah fue

arrestada, llevada a Drancy, y luego deportada a Pitchipoi (el nombre

con el que los niños del campo daban a su destino desconocido en Polonia). En Bergen Belsen, Sarah tendría un breve encuentro con Anne Frank.

Tenemos a las

hermanas croatas Andra y Tatiana Bucci que sobrevivieron Auschwitz solo porque

el Dr. Mengele las confundió con mellizas y las Integró a su zoológico de

conejillos de indias. Por último, tenemos a Arianna Szoranyl hija de padre judío

y madre cristiana, bautizada junto a sus cinco hermanas lo que no impidió su

deportación después que su Italia natal fuese invadida. Cada experiencia es un

relato diferente, con el vínculo común de que son voces de sobrevivientes que

narran una juventud muy diferente a la de los espectadores, pero que tienen en

común con Anne Frank la experiencia de saberse en constante peligro, de saberse

rechazadas por la sociedad en que viven.

Alternando con

las voces de Dame Helen, de KK, y de las sobrevivientes, entran las voces

objetivas de historiadores y custodios de centros dedicados a preservar la

memoria del Holocausto. Las voces de las sobrevivientes ahogan los textos de KK

e incluso la lectura de Dame Helen, Solo se ven equilibradas por los

comentarios de los expertos que aportan información que ellas entonces y hoy no

saben.

Ahí tenemos al historiador italiano Marcello Pezzetti

que ha colaborado con los testimonios de algunas de estas mujeres y es autor

(entre otros libros) de Il Album di Auschwitz y Il Libro della Shoah

Italiana. Me gustó ver entre los expertos al vehemente Rabino Michael Berenbaum (graduado

como yo de Queens College) autor de El mundo lo debe saber y productor y

asesor de galardonados filmes y documentales sobre la Shoah. Es el quien

explica por qué el Holocausto es diferente a otros genocidios.

Consciente de que

hoy en día el termino "genocidio" es aplicado de manera baladí a cualquier masacre,

Berenbaum establece tres puntos de diferencia. A) el Holocausto fue ideado y

perpetrado por los habitantes del país más liberal, progresista y humanista del

mundo. B) Los nazis mantuvieron cientos de archivos de documentos y fotografías.

Es el genocidio mejor documentado de la historia. C) Los nazis no solo querían

exterminar a los judíos del Reich. Su propósito era acabar con los judíos (y

los gitanos y eslavos) de toda Europa y de toda la tierra.

En otra onda ,Ronald Leopold que está a cargo del Museo Anne Frank recuerda que los holandeses fueron

el primer pueblo de Europa en intentar detener a los alemanes. En 1941, tras

las primeras deportaciones de judíos, el partido comunista holandés convocó a

una huelga en febrero que duró un mes. Aunque no se detuvo la deportación,

queda como récord de que no todos observaron con indiferencia la labor de los

nazis.

No sé si esta

protesta galvanizó a los muchos que ocultaron judíos durante la guerra en

Holanda. Gente que arriesgaron sus vidas como los que ocultaron a Los Frank.

Tampoco sé si esta protesta incentivó medidas masivas como la de los daneses

que lograron enviar al 90% de su población judía al refugio de la neutral

Suecia, o si provocó las protestas con las que el pueblo y

autoridades búlgaras consiguieron evitar la deportación de sus judíos; o inspiró

la única protesta contra las deportaciones que tuvo lugar en Alemania, cuando

en 1943, en la Rosenstrasse (la Calle de

las Rosas) de Berlín, las esposas arias

exigieron la devolución de sus esposos judíos que iban ya camino a Polonia. Lo

extraordinario es que, tal como las protestas búlgaras, si tuvieron efecto sus

exigencias. Los maridos fueron retornados.

Mecanismos de

Sobrevivencia

Sin embargo, ninguna

de estas heroicas medidas afectó el destino de Anne Frank y de sus congéneres. Dos de ellas acabaron en Bergen-Belsen, tras haber evadido peor destino en otros campos

de exterminio. La diferencia es que ellas sobrevivieron y Anne no. La

diferencia es que ellas se casaron y tuvieron hijos, Anne no. Anne hubiese

complido 90 años este año, sus compañeras o los cumplieron o van a cumplirlos.

La grandeza de los testimonios reside en los diversos modos de estas mujeres de

seguir sobreviviendo. La liberación no necesariamente significó el fin de la

experiencia del lager. Como dice la hija de Arianna, su madre dejó parte

de sí misma en el campo.

Las cuatro han

escrito sobre su pasado. Helga, como Anne Frank, llevó un diario que publicó recientemente. Lo mismo han hecho las Bucci y Arianna. Sarah tiene un texto, Chazzes

les papillons noirs (Alejen las mariposas negras) que usa para dar sus

clases sobre la Shoah. Las cuatro están abiertas a dar entrevistas y aparecer

en documentales, pero como a muchos sobrevivientes, les ha costado décadas asimilar

lo ocurrido y poder articularlo públicamente sea en palabras o por escrito.

Otra virtud que

aleja “Historias Paralelas” de la infame fórmula es que cada historia comienza de

manera distinta, en países diferentes, con experiencias diferentes. Las

Hermanas Bucci tenían un padre cristiano, Arianna es católica, y sin embargo

acaban todas convertidas en seres sin más identidad que un número, incluso Anne

Frank. Por eso el ponerle un hashtag también la deshumaniza tal como sin darnos

cuenta permitimos que las redes sociales nos deshumanicen.

Uno de los

momentos desordenados del documental es la presentación de Fanny Hoschbaum

quien no es parte del grupo de testigos. A los cuatro años vivió oculta cerca

de Grenoble, y así sobrevivió La Ocupación. Hoy es ciudadana israelí, pero ha retornado

a Francia a recordar a sus muertos junto con tres de sus diez nietos. Su historia demuestra la importancia del

relato individual antes que la visión global de masas de cadáveres anónimos. Lo

dice una de las nietas de Fanny Hoschbaum cuando comenta que ya no se trata de

seis millones anónimos, que la experiencia se vuelve personal cuando se reduce

a su abuela y a su familia.

Otro nieto es

Omer, un ex soldado de Tzahal. Su abuela lo cuenta orgullosa recordando que la acompañó

a su última vista a Auschwitz. Para Fanny un motivo de orgullo es que portaron

una bandera israelí. Ver ese símbolo dentro de ese campo donde un millón de

judíos fueron exterminados como parte de un plan de destruir al mundo hebreo,

es un gesto poderoso, una señal de triunfo

Para muchos de mis gatitos lectores, la bandera israelí es un símbolo negativo. No lo es para mí,

aunque tenga mis disputas con las políticas de diversos gobiernos israelís,

pero oír a Fanny contar la anécdota y visualizarla emocionó hasta el último

hueso de mi viejo cuerpo judío. No sabemos qué relación tendrán las otras

sobrevivientes con el sionismo. Anne Frank nunca lo menciona en su diario. Pero

sabemos que, para Fanny, Israel es un mecanismo de sobrevivencia, como lo ha

sido para millones de sobrevivientes y sus descendiente por más de medio siglo.

Pero el gran

mecanismo de sobrevivencia, y la serie hace hincapié en ello, es el mandamiento

bíblico “creced y multiplicaos”. Algo

que se ha mencionado en los estudios de sobrevivientes—religiosos o no— fue

lo imperativo de formar familias.Lo mencionan tanto Ben Shepherd en The Long Road Home como Ian Buruma en Año Cero. Consciente o inconscientemente se ha buscado derrotar

con la fertilidad judía, el plan nazista de exterminio. Como dice Sarah, haber

formado una familia “es mi venganza”.

Ese parece ser el

sentir de sus compañeras quienes perdieron a todos sus parientes en la Shoah. Nada

más Helga y Sarah salieron de Belsen con sus madres. A las Hermanitas Bucci sus

padres solo lograron recuperarlas años tras ser separados por los Nazis. De la

familia con la que Arianna ingresó a Auschwitz únicamente sobrevivieron ella y

uno de sus hermanos. Sus padres, tres hermanas y un hermano acabaron en los

hornos. Ella misma pasó años en un orfanato.

Se entiende una

necesidad de formar una familia, pero como explica su hija Laura, Arianna también

tenía miedo de tener hijos o hablar con ellos de lo ocurrido en los campos con

ellos. Le ha sido más fácil hacerlo con los nietos y es interesante como ellos,

Francesa y Lorenzo, han reaccionado al legado de la abuela.

Francesca confiesa

haber sufrido mucho al enterarse del Holocausto (en la escuela) y luego al

saber el rol jugado por su abuela en esos años. Algo curioso, ni Arianna ni

Laura se casaron con judíos, pero Francesca se considera como tal. “Sono

ebrea, la mia mamma e ebrea, mentre il mio padre e catolico” afirma con

seguridad.

Su hermano Lorenzo

tiene otra manera de solidarizar con la nonna. Tras leer el libro de

Arianna, se tatuó en el antebrazo el número que en Auschwitz asignaron a su

abuela. En una entrevista a La Stampa, Tatiana Bucci declaró que no le parecía ese trend

de nietos de sobrevivientes tatuándose los números de los abuelos. El mismo

Lorenzo comenta que su abuela no aprobó inicialmente su iniciativa. “Hay tanta

gente loca por ahí” dijo la anciana. Y sabe de lo que habla.

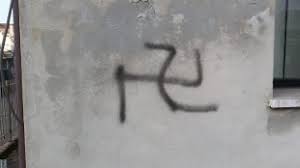

En febrero, solo

unos meses despues que “#Anne Frank: Vite Paralelle” debutara en los cines

italianos, una enorme suástica apareció pintada en la puerta y muro de la casa

de Arianna. A pesar de las muestras de solidaridad de parte de los amigos y

vecinos, hay conciencia entre las sobrevivientes y los historiadores de un auge

de antisemitismo em todo el mundo.

En Donde se

Equivocó Deborah Feldman

Volviendo al tema

de los hijos como una manera de perpetuar las familias perdidas, hubo un momento,

cuando Sarah lo mencionaba como su modo de burlarse de los nazis, que me sentí

incomoda. Luego reparé en que se trataba de un resabio del “adoctrinamiento”

que sufrimos todos los que vimos “Unorthodox”. Una tesis de esa porquería era

que todas las desdichas de la pobrecita Ettie nacían de ese empeño de sus

mayores de convertirla en una máquina de hacer bebés solo para satisfacer su obsesión

morbosa con parientes muertos. Se dice en la miniserie que toda la perversidad

del estilo de vida Satmar reside en esa ofuscación neurótica con el pasado.

Cuando el Primo

Moishe le recuerda a Ettie la historia del panadero del barrio que perdió a

toda su familia en la Shoah, ella burlona le recuerda que el hombre está lleno

de nietos. La actitud entre aburrida y burlesca de Ettie—tal como la de Yael, la

israelí—demuestran el desprecio por el Holocausto y sus víctimas que existe en

gente como Deborah Feldman.

Sin embargo, la

Feldman, zorra oportunista que es, escribió un libro Exodus en el que

lloriquea sobre la Shoah y se va de peregrinación por diferentes países

europeos siguiendo la ruta que cruzó su abuela durante el Holocausto. El libro

no tuvo éxito porque se siente totalmente falso y porque la actitud de Feldman

es tan infantil que en el Chicago Tribune llamaron su estilo “chick lit”.

Uno de los

momentos más risibles de su narrativa es cuando, al retornar de su visita a Auschwitz,

se enfurece porque el conductor del tranvía le mira la cola. Lo vergonzoso es

que dijo que en ese momento sintió el poder del Holocausto. Que esta mula crea

que el Holocausto se basó en nazis mirándole el culo a las judías…. Con eso se

entiende su repudio a la obligación de recordar y honrar a los muertos, repudio

que lamentablemente se ha colado en la manera de pensar de muchos judíos

modernos.

Aunque el tema

central de “Parallel Stories”se base en los relatos individuales y singulares de

Anne y de las cinco sobrevivientes, la serie acaba con una generalización, por

una vez necesaria. Al hablar del exterminio de toda una generación de niños

judíos, dice el Rabino Berenbaum” imagínense el talento que Alemania destruyó

al destruir a todos esos niños judíos. Cuando destruyes niños, estás destruyendo posibilidades infinitas”.

En este último año,

los niños y jóvenes han vuelto a ser tema de conversación, sea por ser víctimas

de brutalidad o negligencia policial, o por andar tumbando estatuas, o por ser

una molestia para padres al convertirse en una presencia intolerable en casa, o

para sus maestros por su falta de interés en los burdos intentos de establecer un homeschooling

universal.

Todo esto en una

época en que el radicalismo feminista ha eliminado la existencia de

sentimientos maternales y rechazado cualquier intento por empujar a la mujer a

ser madre o experimentar afecto por los más pequeños y débiles. Me pregunto si

todavía se entiende la vergüenza que debería embargarnos a los adultos ante la

muerte de criaturas, o siquiera si podemos comprender el sufrimientos de niños

separados de sus madres y viceversa.

La relación

madre-hija adquiere preponderancia en estas “vidas paralelas”. Todos conocemos

por las páginas del diario de los problemas de Anne con su madre. Muchas nos

hemos identificado con ese conflicto que marca tantas adolescencias femeninas,

pero el documental nos recuerda como Edith Frank se dejó morir de hambre al ser

separada de sus hijas. ¿Podemos dudar de su amor por Anne y Margot?

Las otras chicas también

descubren un vínculo nuevo que las une a quienes les dieron vida. Al llegar a Auschwitz,

Helga miente sobre la edad de su madre y de la propia, rescatándolas a ambas de

la cámara de gas; Sarah y su madre huyen del Vel d’Hiv, viven ocultas,

sobreviven Auschwitz siempre juntas, son socias y compañeras a la par de hija y

mamá.

En cambio, para

las Hermanas Bucci, los escasos encuentros con la madre en el lager van

separándolas. Son muy pequeñas y esa mujer flaca y envejecida prematuramente se

les vuelve una extraña. Sin embargo, será su madre quien luchará en la

posguerra para encontrarlas y recuperarlas. Ellas contarán que han sido

impulsadas a escribir su historia en recuerdo de una madre silenciosa, incapaz

de poner en palabras el calvario sufrido.

|

| Mira y Giovanni Bucci |

Entre el

Antisemitismo y el Victimismo

En un momento en

que hay tantos— de diversas ideologías, credos y colores— cuya felicidad

y paz reside en la destrucción no solo del judío sino también de su cultura, el

recordar que una vez casi se consiguió tal propósito, o al menos se lo consiguió

a medias, es importante. Nos ayuda a los judíos a poner en perspectiva nuestra

posición en el mundo.

Este tipo de

documentales solo se manufactura en países que donde los judíos no han caído en

la apatía, conformismo y cobardía que nos caracteriza a tantos. Por eso debería

ser visto tanto por los judíos que militamos en este último bando como por los que,

por lucirse en arenas políticas, faranduleras o financieras se olvidan de que

en la Shoah no solo murieron los pobres, desconocidos y religiosos.

Vivimos, incluso

en este país, un auge de antisemitismo que ya ni es solapado. Los únicos que

intentan ocultarlo son los judíos liberales ateos y oportunistas, que les gusta

colgarse de cualquier carro que crean los llevará al Desfile de la Victoria. Es vergonzoso que el gran Kareem Abdul Jabbar, gloria del deporte mundial ( negro,

musulmán e hijo de policía), sea quien

haya tenido que rechazar públicamente el auge del antisemitismo en los medios

de comunicación y en los deportes. Es vergonzoso cuando hasta judías como la

comediante Chelsea Handler, por ignorancia o tozudez, son parte de esa

desenfada judeofobia.

Dije al comienzo

que no iba recomendar #Anne Frank. Por años me he sentido incomoda con la

repetición de clichés que “la industria del Holocausto” ha imprimido a sus

productos. El Dr. Ernesto Medalla me comentó una vez que ese tipo de producto

era un culto al victimismo “hasta tiene música de víctimas”. El victimismo

puede producir en el espectador una reacción contraria de la que se desea

lograr. En vez de compasión y solidaridad puede provocar una sensación de

alejamiento de la tragedia acompañado de un desagrado por las víctimas.

Por eso es por lo

que aconsejaría a otros grupos étnicos que no caigan en ese error. “Nous

sommes les victimes de les victimes” dijo Mahmoud Abbas abrazando a Sir Elie Wiesel

en su primer encuentro. A mí me dio risa y luego vergüenza ajena, porque Abbas,

gordito y próspero, era una imagen muy alejada la del escritor en sus días de

‘victime” tras ser liberado de Buchenwald cuando no tenía fuerzas ni para

alzarse del camastro. El mérito de “Vite Paralelle” es que ni Anne en su diario

ni las otras cinco sobrevivientes en sus libros y entrevistas se hacen las víctimas.

De su conversación resuma revancha, miedo al auge de la judeofobia, tristeza

ante lo perdido, pero no hay autocompasión.

Arianna nos

cuenta que los alemanes golpearon sus piernas con porras de goma con fierro

adentro. No nos dice que esas torturas le costarían meses en el hospital tras

la liberación. Nos cuenta de la marcha forzada desde Auschwitz a Belsen en

medio de nieve, pero no nos dice que sus dedos se congelaron y hubo que

amputarle algunos. Tampoco que fue un guardia de la SS el que se apiadó de ella y la puso en un

vagón. De otro modo ella no hubiese sobrevivido.

Las obras más

contundentes sobre la Shoah son las que muestran algo original, las que se enfocan

en experiencias singulares, las que aportan una luz en medio de la oscuridad.

Algo que me impresionó de las historias fue como Las Bucci eludieron los

pavorosos experimentos de Mengele.

En el documental

mencionan que “una mujer” las aconsejó no ofrecerse de voluntarias para ir al

campo de Neuengamme (donde moriría su primito Sergio) celebre por ser un centro

de exterminio de conejillos de india infantiles conmemorado hoy por un jardín

de rosas. Lo que no dicen (en el libro, pero si en otras entrevistas) es que esa mujer era la boklova, la

guardia polaca, ladrona en la vida civil, pero todavía dotada de compasión.

|

| Las Bucci y su primo Sergio |

El propósito de

todo documental es interesar al espectador a expandir sus conocimientos

buscando más material sobre el tema. Tal vez por eso es qué #Anne Frank

escatime información. Después de todo, las cinco testigos han escrito sobre su

experiencia de la Shoah. El problema es que aparte de Helga’s Diary

(traducido al castellano como El Diario de Helga) ninguno de esos libros,

ha sido traducido ni al inglés ni al español. Los libros de Arianna y de las

Bucci están en Amazon, pero en italiano.

Aunque a cada

rato se escriben historias y testimonios del Holocausto en diversos países

europeos raramente se traducen, a menos que sean los que siguen estándares

conocidos y ocurran en la Europa Oriental. De ahí que el diario de Helga haya

sido traducido al alemán, al portugués, hasta el chino.

En cambio, lo que

se hace en italiano rara vez encuentra traductor sea novela, testimonio o texto

de historia. Por eso terminé por comprarme Gli Soldati Ebrei di Mussolini

en el original. A mí me interesa el material italiano, no solo porque me toca

personalmente, sino porque es tan especial y exótico, sobre todo para la gente

que está harta de leer fórmula.

Acabo de hacer

una búsqueda en Amazon.com usando como buscadores “Jewish Holocaust History” e “Italy”,

el resultado es el de siempre: De Felice, Michele Sarfatti, Susan Zucotti y

mucho Primo. Lo nuevo, paparruchadas

como The Italian Executioners de Simon Levis Sullam que busca desmitificar

la narrativa de los italianos como rescatistas natos. Le ha ido tan mal con el

esfuerzo que apenas le ha alcanzado para 200 páginas. Veinte dólares muy mal invertidos por mí al

haberlo comprado. Mas dinero invirtió la editorial de Princeton que lo ha

publicado.

En cambio, sí

pongo “Italia” o “Ebrei” como buscador me salen docenas de textos apetitosos.

Por eso tengo que considerar que es una suerte encontrar material en traducción

y por una vez le agradezco a Netflix algo, el haber comprado #Anne Frank: Vite

Parallele”.

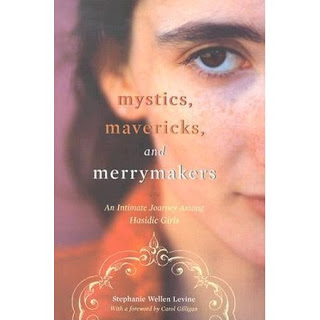

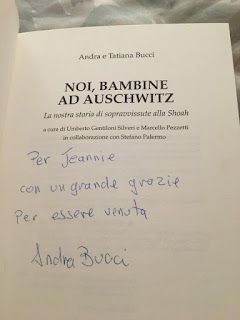

ADDENDUM: Una sorpresa ha sido descubrir que nuestra Gatita Honoraria Jeannette Kravetz Stoletzka ha conocido a Andra Bucci quien le ha autografiado una copia de su libro. Ese ha sido un hallazgo y la Dra. Kravetz nos ha dado permiso de publicar las fotograf'ías

|

| Jeannette y Andra |

|

| La dedicatoria del libro |

ADDENDUM: Una sorpresa ha sido descubrir que nuestra Gatita Honoraria Jeannette Kravetz Stoletzka ha conocido a Andra Bucci quien le ha autografiado una copia de su libro. Ese ha sido un hallazgo y la Dra. Kravetz nos ha dado permiso de publicar las fotograf'ías